按语:

20世纪30年代,许多进步青年、文化名人、以及革命战士通过隐秘而缜密的中央红色秘密交通线从全国各地奔赴苏区,为国、为民奉献自己的满腔热血。

本文原标题为《红色交通线——一九三二年我是怎样进入苏区的》,收录于《时代的报告》(1981年,第2期),作者是在我国文艺事业中做出过卓越贡献的人民艺术家——石联星。文中,这位革命文艺界的老战士,讲述了她青年时因向往革命、向往苏区,如何在交通员们的帮助下通过红色交通线从上海,辗转汕头、潮州、大埔、上杭边、汀州(长汀),最后抵达瑞金苏区。这一路上难忘惊险的经历,使她日后在中央苏区文艺队伍里、在革命战争中有了更坚定的意志。

图为革命文艺界的老战士——石联星。

一九三二年,白色恐怖的上海,国民党的包打听到处乱串,搜寻共产党人的行踪。这时在霞飞路和合坊里弄,住了我们几个从湖北逃出来的女学生,到上海就参加了共产觉的外围组织“赤色互济会”。为了要到苏区红军里当护士打日本,互济会特请来一位医生教我们如何抢救伤员,如何包扎伤口。正在认真学习时,突然有人轻轻地敲了三下门,听得出这是自己人,忙去开门。见互济会的老李带来一位陌生人。那人个儿不高穿了一套广东人常穿的对襟上衣和大裤脚的长裤,看上去很不起眼,甚至像个商人模样。他进来后,默不作声地坐在堆满纱布和药物的桌旁,灯光照射他的脸庞,他那双深邃的黑眼珠炯炯有神,打量了我们每个人,然后掏出哈德门香烟愉快地抽起来了。互济会的老李介绍说,这就是带我们到中央苏区去的交通员阿丙同志。阿丙操着流利的上海话,说很快就要起程,要我们换掉学生装,穿上普通广东妇女穿的衣服,行李尽量简单些,第一批只能带两个人走,因此决定让我与同学孔先走。

起程时我们除带简单的衣物外,最主要的是带了两木箱红旗,这是上海工人亲手绣给苏区和红军的礼物。我和孔根本不知如何是好,急得我们脸通红。交通员阿丙说叫我们不要操心,他会很好地安排,要我们放心大胆地跟他走就是了。我们乘黄包车,那两箱红旗是用另一辆黄包车拉着的。到了黄浦江边出海的码头上,上、下船的行人格外多,码头上还有人在检查旅客的行李。我们心里正发愁那两箱红旗怎么办时,只见前面有两个戴红帽子的搬运夫已扛着那两只装红旗的木箱在跳板上的人群中向海船上走去。我紧张地擦了擦头上的汗,跟在阿炳的身后走上了跳板,在人群中挤来挤去地上了船。进了统舱,那两位戴红帽子的搬运夫早已将箱子平平安安地放在船板上转身就走了。从此这两箱红旗再没人管了,也没有人去理会它了。

图为原文配图漫画。

船出了海,那天天气阴沉沉的,海面乌突突的,风浪很大。我和孔都是第一次坐海船,我们俩躺在统舱的椅上简直起不来,头晕得很,海风吹透了我们单薄的衣衫。虽是夏季,可还是感到很寒冷。最担心的不是我自己,而是那两箱红旗。一是怕被敌人发现了,二是怕乘客把它偷走了,我们真是发愁得很。可是我们这位交通员阿丙,他躺得离我们不太远,他不怕船的摇晃,在船的摇晃中也起身自如地在船上走来走去。一会儿给我们拿点这个吃,一会儿给我们送点那个来。我们吃不下什么,而且还不断地呕吐,可我们担心的那两只箱子,它随着汹涌澎湃的海浪在船板上一会儿滑到船这边,一会儿滑到船那边,船上的乘客都躺在躺椅上谁也不去注意它。有时船上的茶房过路碰到它,顺脚踢它一下,它像是卑视他一般,随着船的摇晃又到了船的另一头,在风浪中它像是在海船上散步,在海船上滑冰,在海船上旅行呢!可是我在当时简直愁得无法形容啊!阿丙呢?他像没事人似的,躺在躺椅上睡大觉。他是那样沉着老练,不怕风吹浪打的模样,他的一切使我那紧张而有些激动的心情逐渐平静下来了。虽然海风和雨仍然吹打着我,在风雨中的海上,我晕沉沉的,但还能看到那两只箱子在船上游荡……游荡……一会我就进入了梦乡。就这样我们在海上度过了风雨之夜。拂晓时我们胜利地到达了旅途的第一站——汕头。

船靠岸后,阿丙找到两个脚夫扛着这两箱红旗进入海滨的一家大旅馆。阿丙和旅馆中一位二十多岁的茶房打了个招呼后,这茶房机灵地接过箱子,然后很有礼貌地将我和孔安排在旅馆进门旁的一间不小的客房里住。旅馆出出进进的旅客都能看到我们,我们同样也能看到所有走过的人。阿丙买来许多新鲜的水果,一枝枝香蕉,一串串龙眼,他故意地将房门敞开,我们有说有笑地大吃起来,这时我们高兴极了。旅馆真是嘈杂,打麻将的,拉胡琴唱戏的,饮酒作乐的,国民党军官带着妓女出出进进,真是花天酒地,五花八门,应有尽有。在这种情景下,我们的阿丙他怎样呢?他显得非常消闲的样子,拖着一双拖鞋,嘴上叼着一支香烟,大摇大摆地在旅馆门前踱来踱去地散步。他这种轻松可给我们这初出茅庐的孩子壮了胆,我们的心情不再那么紧张了,饭也能正常地吃下去了,我们平安无事地在这里过了一夜。

第二天我们带着这两箱红旗乘火车到了潮州,后又乘船到大埔。大埔这个交通站是紧靠河岸的。它是一座木结构的小楼,楼房一排窗户向着河面。从这排窗户不仅能瞭望到河上的行船,而且还可看到对岸的动静。在这排窗檐的下面挂了一串串的鱼肉,一眼看去是个普通而较富裕的人家。我们的小船靠岸后,立即有个挑夫将这两只箱子挑走。我和孔随着阿丙一步步地走上岸边的坡道,走进这座沿河的楼房里。这家主人像迎接多年未见的亲人,又是沏茶,又是打洗脸水,一个小男孩拉着我和孔的手笑嘻嘻地对我们说着广东话,老奶奶也说个不停,还抚摸着我的肩,紧拉着我的手,以热情的眼神看了我们一遍又一遍,并与阿丙说了什么,他们都看着我们欢乐地大笑着。我们对于他们讲出的不懂的语言和表情感到格外的温暖而又有些羞涩。男女主人忙着从屋檐下取了鱼肉做菜给我们吃,我们真像到了家,到了我们从未享受过这般喜悦、高尚、纯真而又充满深切的爱的家。饭好了,大家围着桌子坐下来像吃团圆饭一样,吃着广东风味的饭菜。男女主人给我们夹菜,老奶奶一个劲地给我们夹菜,就连那位小弟弟也给我们夹菜,我碗里的菜堆得高高的,连饭都看不见了。他们又和阿丙讲着广东话,许多话都是说我们的,他们那一双双笑眯眯的眼睛看着我们,显得格外亲热,边吃边谈,非常有趣,真比过年还热闹。吃完这幸福的晚餐后,主人安排我和孔住在后面一间小屋里,屋很小,只能容纳两个人。这是随着山坡做的房子,还有个木制的小走廊,这房子很有趣,也很特别。当时是夏夜,蚊子很多,老奶奶拿了个小竹椅坐在我们床头的走廊处守着我们,手里拿着一把大葵扇给我们赶蚊子,不断地为我们打扇。我们感到不安,却又感到幸福。她老人家用那把葵扇缓慢地一下一下地扇着,那阵阵的凉风,带着母爱的柔情送我们进入了梦境。

图为如今现存的中央红色交通线大埔中转站。

雨打着树叶沙沙作响,屋檐下滴哒的雨声也没把我们吵醒,睡得是那么香甜。坐在床头的老奶奶拿着那把葵扇像战士握着枪在那里站岗似的,没有一丝倦意。雨越下越大了,到了半夜,大雨滂沱,在闪电中老奶奶轻轻地将我们推醒,示意要我们赶快准备上路。他们全家都起来了,为我们做了简单的饭菜,老奶奶还给我们草帽和两根棍儿。出发时除阿丙外又添了两人,一位是挑箱子的,另一位在黑夜微弱灯光下看得出是位高高身材,脸形长方而很有毅力近三十岁左右的人。他穿着对襟短衫,对襟衫有一排密密排扣,显得很有精神,有两枝手枪紧紧插在他的腰间,他那敏捷的动作,使人感到他是一位机智、坚毅而又自信的人。他叫什么谁也没有介绍。他挥动了一下手示意出发,我和老奶奶一家人默默地相视告别时,老奶奶急忙将小包吃的东西塞到我和孔的手里,我们来不及有任何谢意的表示,就紧跟着阿丙与高个儿和挑东西的交通员悄悄地打开这座楼的后门,在瓢泼的大雨中急忙上了山路。

说实在的,像我们这些在大城市读书的女学生,别说没走过这样的夜路,就是见也没见过呀!路真是坎坷不平呵!夜里黑得伸手不见五指,哗哗的大雨淋透了我的全身。开始迈步真不知从那儿落脚,高个儿交通员牵着我,阿丙牵着同学孔,我们一脚泥一脚水,深一步浅一步地在山路上试探着走。后来才慢慢好一点,他们就撒开手让我们跟着他们走。在特别难走的地方阿丙和高个儿交通员还扶着我们行走,可是路总得要自己走呵!为了不失掉联系,阿丙他们将一块白毛巾搭在各自的背上。这样确实好得多,在黑夜中感到眼前有块白净净的东西,能起了引路的作用。我们淋得像落汤鸡似的,在泥里水里摔了一跤又一跤,但是我们仍然坚持前进。有一次我摔到山坡下的草丛里,要不是阿丙将我拉上来不知会发生什么事。在雨中走了好几个夜晚,遇到的各种困难都被我们克服了,当时只有一个念头,就是要跟上交通员走才能到达目的地——中央苏区。

在森林中行进时,远处鸟叫声越来越近,随着近处的鸟语出现了一个人,因为是黑夜无法看清他的面容,这人在阿丙的耳边说了些什么,然后他接替挑箱子的人,这时挑箱子的人便在黑暗中消失了。

我们继续在丛林中穿梭地走着,高个儿交通员突然停住了脚步,随即退了两步,他迅速地将我拽到他的身后,我立即匍匐在地,听到他拉枪栓,准备与前来的敌人进行战斗。这时我的心砰砰砰疾速地跳着,我没有枪,也不会打枪,便狠狠地抓了一把带泥的石子在等待着,我紧紧地伏在高个儿交通员身后,感到我的生命完全交给高个儿交通员和阿丙他们了。我屏住呼吸,准备迎接一场奇特的战斗。这时雨淋着我也毫无感觉,只感到夜是那么严峻,森林是那样潜伏着活力,但又好像世界上一切都停止了运动,忽然不远处又响起悦耳的鸟叫声,一声连一声唱个不停,大地像被唱得苏醒了。高个儿交通员站起来将双枪插到腰间,我也随着从泥地里爬起来,长长地吁了一口气,然后跟着他们继续前进。走了一段路,到了山坡上一个小亭子里,见到亭中有一个人影在晃动,这个人影靠近高个儿和阿丙,然后那人掏出干粮分给大伙儿吃。这个来人原来也是来接替挑两箱红旗的。

雨停了,丛林里的蚊子都出来了,像苍蝇那么大,真要吃人啦!叮得真难受,手上、腿上、脚上,凡是衣服遮不到的地方它绝不放过。我们的腿和脚由于在雨中行军,在泥里水里泡着,又没有办法弄到热水洗脚,这脚呀,干了湿,湿了干,加上蚊子咬,都烂得不成样子。同学孔和我一样,由于我们缺乏锻炼,比交通员要厉害得多。我们的鞋穿破了一双又一双,最后撕下衣服的一角把鞋绑起来继续走路。

我们仍艰辛地在林中行进。忽然发现前面有个小窝棚,进去后,里面有盏小油灯放在树桩上。灯旁和矮矮的床上有书报之类的东西。窝棚的两位主人书生气十足,见我们到来忙着烧水做饭,他们和阿丙一会儿说上海话一会儿说福建、广东话。小窝棚像盛不下他们的喜悦和欢乐,他们并不问我们的来去,只忙着给我们倒水端饭,饭后又烧洗脚水。我和孔在他们谈话中睡着了。在这个交通站我们休息了一天。

当我们到达另一交通站时已是下半夜了。这个交通站是在村头。阿丙和高个儿将我们领进一个农家,当我们慢慢地走进屋时,不是碰到稻草堆就是碰到水车和其它的农具。原来这是农民放农具杂物的屋子。少顷,有个人走进来,与阿丙拉拉手后,那人立即走到稻草堆前,将稻草扒开,然后推了一下墙,将我们分别推进夹墙里,再将夹墙板合上堆上稻章,和原来一样。这个村子显得十分静寂,除了远处有几声犬吠外,什么也听不到。不一会,有人进屋了,拉开一下夹墙,从夹墙缝隙中送来水和粗糙的菜团子。我们在夹墙中吃着喝着,感到水是那样的甜,菜团子是那样的香。这甘露啊真是能解渴,这菜团真是能充饥!在这里我们又整整呆了一天。夜幕来临了,那人又从夹墙缝隙中送来一些红薯干。我们看不见他的模样,也无法向他道一声谢就离开了这屋,匆匆地跟随交通员走出这个山村,又走进另一座森林。

在森林中走了大半夜,这早已是福建的地界了。天又下着毛毛细雨,通过树丛看到远处有一点闪烁着的灯光,当时我吃惊地停了脚步,怕是敌人的驻点。高个儿交通员回头拉了我一下,示意要我快步地跟上他。越走越快,朝着灯光的方向几乎是疾速地跑步前进。大约跑了两里多路,跑到柳树成荫的的河边。河水闪闪发光,原来河中有一条小小的渔船,船上挂了一盏小桅灯,放出红彤彤的光,船头站着一位自发苍苍的老艄公,他见我们到来,立即将船划到岸边。我和孔在众人的帮助下上了船,阿丙也随着将两箱红旗搬上了船,小渔船缓缓地离开岸,我们在船上看到高个儿交通员和挑行李的同志站在岸边的大树下似乎在激笑着向我们招手。这时我真想跳上岸去紧紧地拉着他们好好地看看他们,并向他们深深地道个谢,可是已无法这样做了呵!

老艄公吹灭了桅灯,摇着橹,船已在河上疾行了。河水拍打着船板,潺潺的流水唱着优美动听的歌,像少女说不完的理想,像甜蜜的梦。船在河上荡漾……荡漾……静悄悄地离岸越来越远。河上升起了一层薄雾,透过细雨与薄雾仿佛还能看到在岸边的大树下站着高个儿和挑箱子的交通员,他们还在向我们招手……

雨丝织成的雾纱,成为掩护我们的天然篷帐。老艄公沉着地摇着橹……摇着橹……我们激动的心呀,像前进的渔船在潺潺流水中击起的浪花。船在河上静悄悄、静悄悄地前进,终于把我们送到了彼岸——红色苏维埃的土地上。

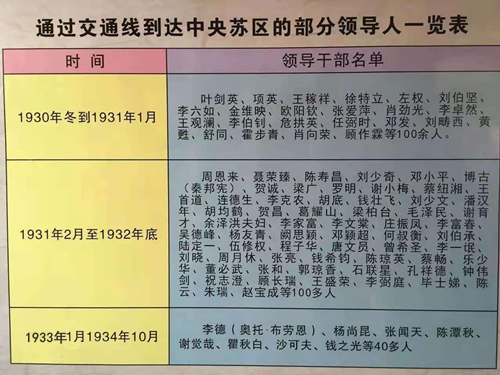

图为“通过交通线到达中央苏区的部分领导人一览表”,可以在“1931年2月至1932年底”的一栏里找到“石联星”的名字。

红色苏维埃的天是那样睛朗,红色苏维埃的土地是那样芳香。在这黎明的清晨,我呼吸了一口新鲜空气,与老艄公依依告别后,快活地跟着阿丙上岸。我们不再是夜行军了,替我们挑箱子的不再是无法辨认的无名英雄,而是一位健壮的广西劳动妇女了。她光着铁脚板,穿着一身月白色的布衣裤,皮肤是那样白净中又透出红润,发髻上插满银制的花簪,小巧的耳环不时在耳垂下微微晃荡,显得分外俊俏。她对我们从城里来的姑娘,看了又看,瞧了又瞧,投射着亲切的目光。我们走了一段路,在小树丛中冲出来一队颈上扎着红领巾的儿童团,他们手中握着亮晶晶的红樱枪,将我们团团围住,向我们要路条。阿丙说:“小同志,你们还不认识我?我就是路条,哈……”我们都笑了,可孩子们却严肃认真地说:“不行!”阿丙说:“好,我们一起到交通站去吧!”孩子们像押着犯人似地把我们押到山坡上的交通站。这时交通站门口的台阶上早已有几位同志在那里迎接我们了!

这个边区的交通站很简陋,两间平房,一个方桌,几个长凳。他们热情地从我们背上取下小包袱,给我们沏茶,在我们喝茶时有位同志说:“谁到我们这儿来得先到山上去砍柴,然后才能烧水做饭,洗脚。”我和孔认真地听着,喝完茶后在厨房找到镰刀、斧头、绳子,跑到后山砍了不少柴,吃力地背回来。交通站的同志和阿丙都捧腹大笑地说:“我们是和你们开玩笑的,你们倒当真的,快来休息吧!”实际上他们已把饭菜做好了,水也烧热了,就等着我们哪!

在快乐而有趣的气氛中,我们在这里休息了三天。当我们再起程时,阿丙领着我们骑着枣红马,经过长汀,翻越崇山峻岭,向着红色的首都瑞金欢腾地奔驰着。

四十八年过去了。但在我的心灵深处,一直怀念着他们,怀念工作在这红色地下交通线上的每个同志。他们都是我的亲人。我多么想见到他(她)们啊。好好看看他们,看看他们有的人到底是什么模样,问问他们到底姓什么,叫什么名字?有多大岁数?家里有些什么人?住在哪里?是一种什么样的革命动力促使着他们这样工作?这些无名英雄,他(她)们就是这样默默无闻地、甘心情愿全心全意地、随时准备将自己的一切献给党献给人民。

大约在一九六二年前后,有位老友,他谈起在全国解放后,他到过大埔河边那座木结构的楼房(红色交通站)去参观时,听说这个交通站工作的人并不都是共产党员,而大都是党的外围组织的群众,有的是农协的成员,他说有位交通员在上海市委公厅当副主任,说他叫熊志华。当说到他的模样,我猜一定就是那位阿丙同志,我真是喜出望外。不久我到了上海,立即到上海市委大楼去看望熊志华同志,果然一见面一点不错就是他,就是那位沉着勇敢很有智谋的阿丙。开始他还认不出我,因为他来往送的人太多了,没等我谈几句当年我们在路上的情况时,他马上想起来了,高兴地笑了,和我一再握手。他说,送我的那位高个儿交通员,在一次执行任务中辆牲了。我听到这不幸的消息非常难过,高个儿的形象永远活在我心中。

从上海——汕头——潮州——大埔——上杭边——汀州(长汀)瑞金这条红色地下交通线,曾经安全护送过我们敬爱的周总理、任弼时同志,还有谢老、何老、博古等同志,交通线上的每一个战士为党为人民做出多么大的贡献呵!熊志华同志说这条交通线敌人未能破坏,是我们自己在一九四〇年自动撤销的。

图为中央红色地下交通线示意图。

经过“文化大革命”这十年浩劫后,我更想再见见这位阿丙(熊志华)同志,在北京又遇见另一老友,他说熊志华同志在“文化大革命”中被林彪、“四人帮”活活打死了。这恶耗怎能不使我悲痛万分呢?!林彪、“四人帮”灭绝人性的封建法西斯刽子手们,屠杀了我们多少好同志、好干部,我们绝不能让林彪、“四人帮”卷土重来。

我的亲人们,你们教育了我,抚养过我,我是多么的思念你们,怀念你们哪!

在此,敬向那些牺牲了的同志们致以深切哀悼!并向那些健在的而又不知姓名的同志们,致以最亲切的问候和最良好的祝愿!

相关阅读:

中央红色秘密交通线的起点:“白色恐怖”中的红色小楼——中央红色秘密交通线的革命记忆(1)

中央红色秘密交通线之香港交通站——中央红色秘密交通线的革命记忆(2)

接周恩来进入闽西苏区——中央红色秘密交通线的革命记忆(3)

关于广东各县政治经济情况的报告——中央红色秘密交通线的革命记忆(4)

回忆解放前党的地下交通工作——中央红色秘密交通线的革命记忆(5)

粤闽边上的青溪赤卫队——中央红色秘密交通线的革命记忆(6)

(注:除标注外,图片来源于网络,由南粤古驿道网补充。)

(本文由阿瑞推荐,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:江家敏