本文写作于1986年7月。

父亲逝世已四十二年了。去年我回到久别的家乡,并到坟前瞻拜,墓草青青,景色如画。解放前农民栖身的茅棚破屋,而今都改建成砖墙瓦舍了;昔日面有饥色的赤足农民,今天都丰衣足食,姑娘们色彩缤纷的上衣点缀在碧绿的田陇间,孩子们背着书包互相追赶着。父亲九泉有知,该含笑默视着这美好的景象吧。

父亲诞生于清朝末年,殁于抗日战争胜利的前夕,国家民族的灾难笼罩着他的一生。弱冠前他在祖父的课督下,饱读经史,及冠后才去长沙、上海进中学和大学,接受新知识,苦读八年毕业于复旦大学。三十年代初他去英国深造,在伦敦大学政治经济学院专攻西洋史,一九三六年获博士学位,旋赴德国、比利时和法国游学,年底回到灾难深重的祖国。先在当时的国立编译馆任专任编译,后在武汉大学历史系任教授,最后在中山大学师范学院史地系任教授兼系主任,一九四四年春病殁于家乡武冈,享年才四十有七。(1897-1944)

父亲的一生虽然短暂,却经历血多艰难曲折。在曲折的道路上,他几十年如一日地坚苦奋斗,追求知识,追求真理。他的一生服务于文化教育界,但他的思想是跟着时代的脉搏前进的。从二十年代末到三十年代初我随侍在他身边,他除了传授我知识外,经常跟我谈政治、谈社会问题,有时还谈到大革命后期我党在苏区的革命斗争。他对我党的斗争寄予深切的同情,并相信中国和世界终将走向共产主义,他毫不含糊地对我表示,他决不干予子女的政治信仰和婚姻问题。他这种开明的态度当时给我很大的感染,对我后来的成长也有一定的影响。

父亲于一九三三年赴英国深造。当时国家民族濒于危亡。父亲身在海外,心系国家的安危,并且予感中日战争必将爆发,他在一首赠友人的诗中写道:“避地非吾愿,偷生愧此行,忘忧心非石,效死手无兵。邂逅逢天末,苍茫共归程。誓随麾下士,饮马出长城。”这些诗句反映了他急于回国投身抗战的爱国主义精神。一九三七年底至一九三八年秋,父亲在家乡养病,那是抗战初期,全国人民同仇敌忾。父亲应《战斗日报》社的特约为该报撰写社论多篇。其中一篇题为《抗战必胜》,洋洋近万言,分析了敌我情况,阐述了抗日必胜的道理。这篇文章一发表,就遭到大地主许仁章的反对与嘲讽,许对人说:“鄢博士刚喝了海水回国,是在讲梦话。”一九三九年父亲在四川乐山武汉大学执教,在一首诗中写道:“……征夷未献平辽策,避寇方为入蜀行。伫看春来脾肉健,好跨戎马请长缨。”可见他身在后方,心中念念不忘抗日前线。直到四十年代初,尽管抗日战争处于最艰苦的时期,父亲对抗战的最后胜利和中国人民的光明前途始终坚信不移。但是他体弱多病,每念及此,常常感叹:“恐我看不到那天了。”

父亲毕生从事学术工作,有着强烈的求知欲和探索精神。他饱读经史,可是并没有被古书埋没。二十岁后才开始学习数理化和外语,困难重重,可是他奋起直追,其学习效率是很惊人的,后来他精通英、法两种外语,德语也能阅读一般书籍。他对西洋近代政治史和英国史造诣颇深,在武汉大学和中山大学讲课时,很受学生的欢迎。

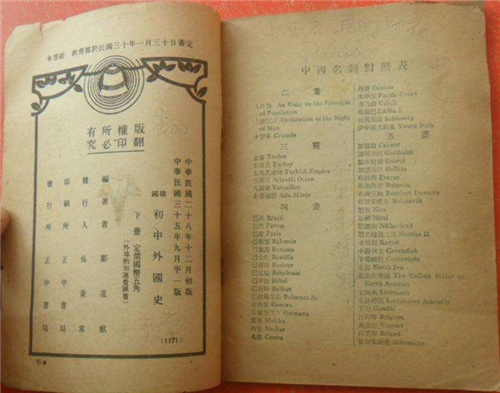

图为鄢远猷编著的《初级中学外国史》(下册)。(图片来源于网络)

1940年国立中山大学返回广东韶关坪石管埠办学,其师范学院较为稳定,在管埠租用了民宅34处,用于办公室、图书馆、教职员住宅、医务室、工人宿舍等;租民田新开辟为球场;建筑新校舍,共有15个课室、1个礼堂、1间图书馆。在管埠时,师范学院创办《中师季刊》,主编是国文系主任施畸,编委为各系主任,其中包括我的父亲——史地系主任鄢远猷教授。

图为管埠远眺。(虞炳烈绘)

图为位于韶关乐昌坪石管埠的抗战时期中山大学师范学院办学旧址。(资料图,黄睿民/摄)

他自幼体弱,毕生多病,尤其是哮喘症,使他受尽折磨,几十年中难得一夜安睡,但白天仍然坚持工作。他每次去上课,我总不放心,常去半路上迎候他,只见他气息喘喘,步履艰难,可是一到家里,他又伏案工作至深夜,在这样的情况下,他完成了《英国史》和《西洋史学史》两部专著的全稿。他逝世后,他的好友李子欣博士与出版界联系,因忙于内战,出版界也不热心发表学术专著,这两部书稿没有及时出版。解放后我参了军,远离家乡,书稿随之散失无存了。只有一部《美国政府与政治》是他在编译馆工作时翻译的,三十年代初出版。九·一八事变后,国际联盟派出一个代表团到东北调查事变真相,代表团提出一份《李顿爵士调查报告书》,肯定了日本帝国主义是侵略者,这报告书大半出自父亲的译笔。父亲还写了不少论文,散见于当时的报刊杂志,现在我也记不清了,父亲生不逢时,病魔过早地夺去他的生命。如果他能活到解放后,把他的知识和精力献给党的教育事业,那该多好啊!

父亲秉性耿介,持身端正,厌于与当时的官场权贵或地方士绅接纳,凡这类人宴请他,他总托病不往。而对家乡老农或乡村穷苦教师,他却念念不忘一往情深。在外地工作时,他经常跟我谈及幼年时和他一起玩耍的村童,抗战前后,他两次因病回家乡休养,这些当年总角之交的农民来看他,他延之上座,话旧终日,娓娓不倦,有些青年学生慕名登门,父亲热情地接待他们,跟他们谈学习,谈思想,宛如家人。

父亲对子女的爱护真是无微不至。从思想、学习、健康以至为人处世、婚姻恋爱等问题,他都谆谆教诲我们。他强调学习方法,要求学习时集中思想,一定时间内要高质量地完成一定学习内容,不许心不在焉,拖拖拉拉。这样保证了我们有足够的时间去锻炼身体,打球、打拳、游泳、爬山,把身体锻炼得很结实健康。我几十年没因病倒过床,现已七十岁,仍坚持在教学第一线,为党的教育事业稍尽棉薄,这都是与父亲的教导有方分不开的。在生活细节上,父亲也及时给我以有益的教诲。有一次,我拿他工作单位的公用信封给朋友寄了信,他严肃地批评我擅用公物。他在教育界有许多好友,可是考高小、初中、高中和大学,从不敢指望他给我去说几句“好话”,相反地我考一所高中失败了,他的朋友(那所高中的校长),把我不及格的数学试卷分数通知父亲,使我几乎无地自容,羞愧难当。父亲对我的严格要求,今天回忆起来,乃是很有教益的。

(文中图片由南粤古驿道网补充。)

(本文由阿瑞推荐并提供相关资料,南粤古驿道网综合整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:周文娟 何洛曦